開催日 令和3年12月21日(火)

話 題 私の「依田勉三研究」[その2]

-昔の十勝日日新聞から- |

昭和26(1951)年6月30日付け十勝日日新聞にある三原武彦の

『回想の依田勉三』①と題する寄稿によれば、三原は大正13(1924)年の夏から15(1926)年の初めまで帯広町西二条10丁目にあった勉三の自宅に身を寄せている。

三原は、東京帝国大学経済学部の学生であった。アルバイトをしながらの苦学生ではあった三原は、卒業をあと半年に控えて退学を決意し帯広に向かうのである。この決断の背景に何があったのだろうか。

その大きな要因の一つに、大正12(1923)年9月1日の関東大震災の発生があった。関東を襲った地震は一府(※東京のこと)八県におよび死者9万人、負傷者10万人、被災焼失家屋68万戸、全壊家屋1万4千戸という巨大なものであった。三原は、学費を稼ぐ職場も下宿も一瞬にして失ったのである。その上、東京の小石川にあった生家は幸いにして残ったが、三原は継母との折り合いが悪く学費はもちろん生活費の援助をお願いできる状況にはなかったのである。

そこで三原は、一時は南米に生きる活路をと考えるが、決断したのは北海道帯広で晩成社を率いて開拓事業に取り組む「依田勉三」を頼ることであった。三原が帯広にたどり着いたのは大正12年の晩秋の午後である。

しかし、この頃勉三は大正11(1922)年頃に発症した中風が治らず健康にすぐれない日々を過ごしていた。

勉三宅に身を寄せて間もなく三原は、浅黄色麻の羽織を着た勉三が口籠りながら語る「君(※三原のこと)には折角頼られる私(※勉三のこと)だが、晩成社には何もない。すべては終わった。しかし、大十勝には・・・・・」とするあの名文句を聞くことになるのである。

勉三は、「煤(すす)けた天井を仰ぎながら悲痛とも満足とも取れる表情」でそう語ったと三原は書き残している。

|

(文責:上野敏郎) |

-昔の十勝日日新聞から-

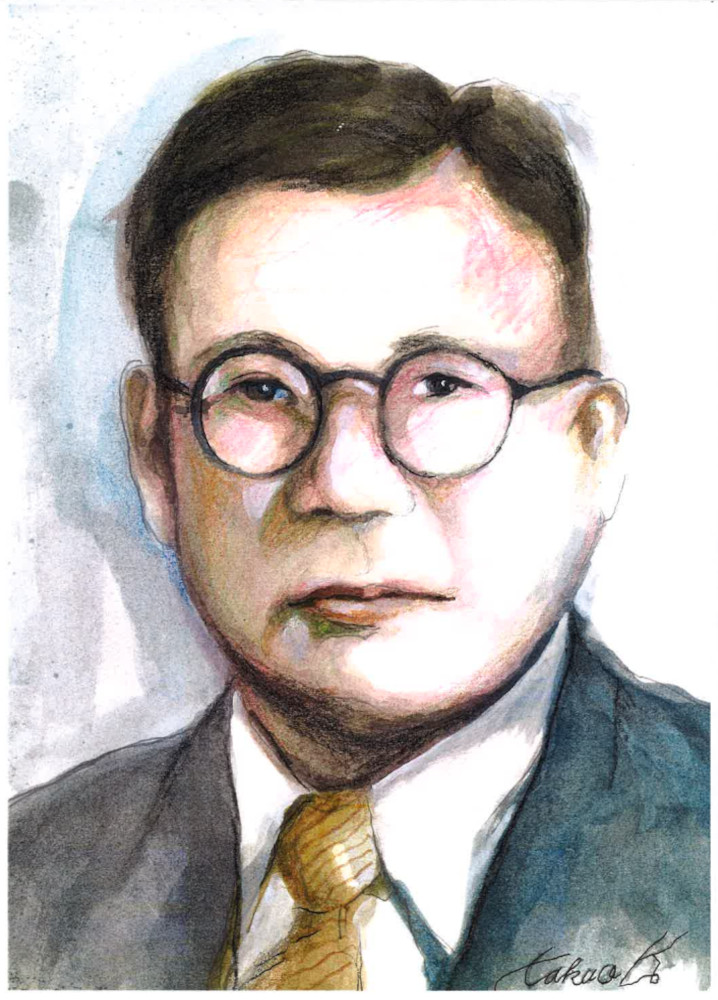

「三原武彦」の似顔絵

(絵:菅野孝雄氏)

|

|

上野敏郎へのメールの宛先はt-ueno@octv.ne.jpです。

|